HuaweiのP20を購入した。同じHuaweiのハイエンドスマホであるMate9を半年前に購入したばかりなのに(倒置法)スペックもカメラもMate9で十分だと思ってたし満足していたんだけど、P20には乗り換えたくなる魅力があった。今回はガジェオタの俺がどうしてたった半年で同じメーカーのハイエンドスマに乗り換えたのかレビューしながら説明したい。マジでスマホにお金使いすぎ。

この記事の目次(クリックでジャンプ)

Huawei Pシリーズ

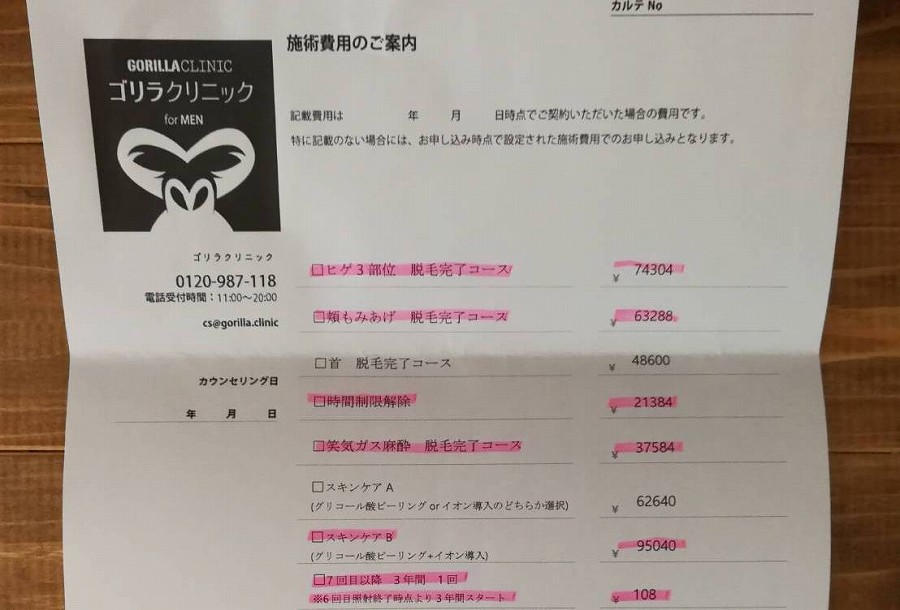

HuaweiにはMateシリーズとか、honerシリーズ、novaシリーズといったスマホブランドがあるんだけど、中でもPシリーズはHuaweiが最も力を入れているブランドで、ライカと共同開発したカメラを搭載したP9以降、日本でも一目を置かれているスマホだ。今回紹介するP20はP9からP10を経て2世代のバージョンアップを果たし、6月15日に発売されたばかりのスマホだ。

強みはライカカメラだけじゃない

Huaweiといえばライカカメラというイメージが強い。

P9から力を入れ続けているカメラは今回も大幅に強化されていて、そこばかりクローズアップされがちだけど、Huaweiが社運をかけているフラッグシップモデルなだけあって全体のレベルが超高い。

そもそも今のスマホ業界はクソスマホが無い。ボディはアルミかガラスで出来てるし、動作もキビキビしてるし、それが当たり前になった。メーカーももうやることがないから、各社で付加価値の競争合戦になっている。ユーザーにとってこんなにうれしいことはない。

まずはスペックから

まずは簡単に3機種それぞれのスペックを見比べたい。

| P20lite | P20 | P20Pro | |

| ディスプレイ | 5.8 | 5.8 | 6.1(有機EL) |

| 解像度 | 2240x1080 | 2240x1080 | 2240x1080 |

| CPU | Kirin 659 | Kirin 970 | Kirin 970 |

| メモリ | 4 | 4 | 6 |

| ストレージ | 32 | 128 | 128 |

| バッテリー | 3000 | 3400 | 4000 |

| 防水 | × | ○ | ○ |

| 指紋認証 | ○ | ○ | ○ |

| DSDS | × | ○ | ☓ |

| 重量 | 145 | 165 | 180 |

| サイズ | 71×149×7.4 | 70.8×149.1×7.65 | 73.9×155×7.8 |

P20の動作速度

34,000円という安すぎる値段で販売されているP20liteも欲しいけど、P20liteはあくまでKirin659を搭載したミドルハイエンドスマホなので、動作速度はKirin970のP20の方が圧倒的に早い。

Kirin 970を搭載しているP20はスペック的にはハイエンドモデルだ。比較対象はP20Proになる。メモリ容量こそP20Proの方が若干多いけど、動作速度に最も影響するCPUは同じだ。おそらくP20ProとP20を使っていて、違いを感じることはない。というか俺が以前まで使っていたKirin960搭載のMate9と比較しても動作速度に違いを感じない。既に戦いのレベルが高すぎるし、どのスマホも動きはサックサクだ。

スペック表のみかたが不安な人は別記事でスペックを徹底解説しているので確認して欲しい。

-

-

CPUの性能の違いなどスマホのスペックの見方を全て解説

Snapdragonとか画素数とかメモリとか画面の大きさとか、スマホを買うときにそもそもどこをどう見たらいいのかわからないという人のために、すべてのスペック項目の意味と、最低限必要なスペックなどの見方 ...

軽いのにバッテリーが多い

注目してもらいたいのはそのバッテリー容量だ。15グラム重いP20Proが4000mAh搭載しているのにたいして、P20もしっかりと3400mAhを搭載している。これはスマホのサイズと重量を考えるとかなり多いほうだ。

一応防水対応

P20はIP53等級の防水に対応している。P20ProのIP67等級と比較すると弱いけど、万が一の事態に備えられる安心感は嬉しい。

美しすぎる外観

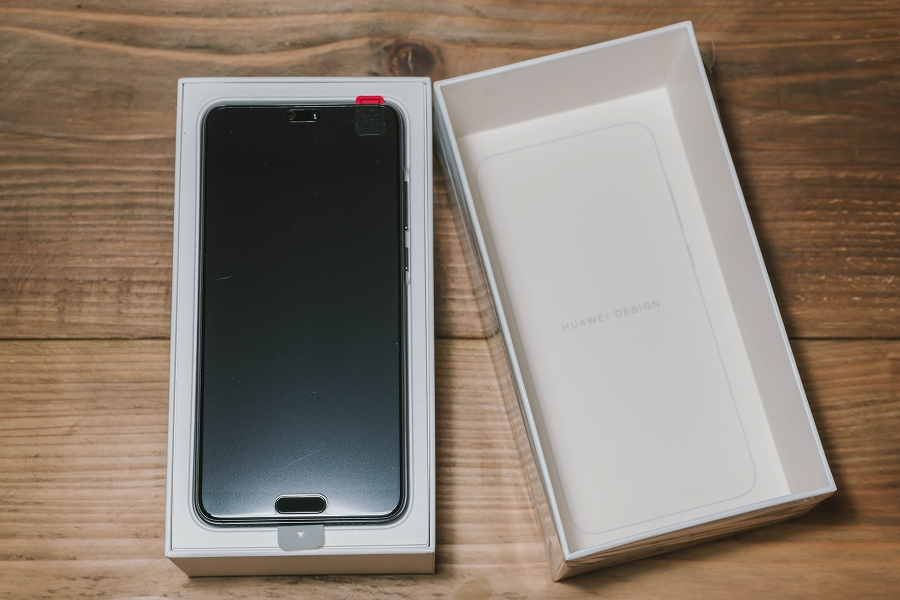

早速開封していく。

Huaweiおなじみではあるけれど、この赤いツマミは液晶保護シートの保護シートを剥がすために付いている。

赤いツマミを引っ張って上のシートを剥がすと、下から液晶保護シートが現れる。ビニールではあるけど、しっかりと液晶を守ってくれるので、俺はこのまま使っている。最悪ビニールが傷だらけになったら剥がしたらいいしね。

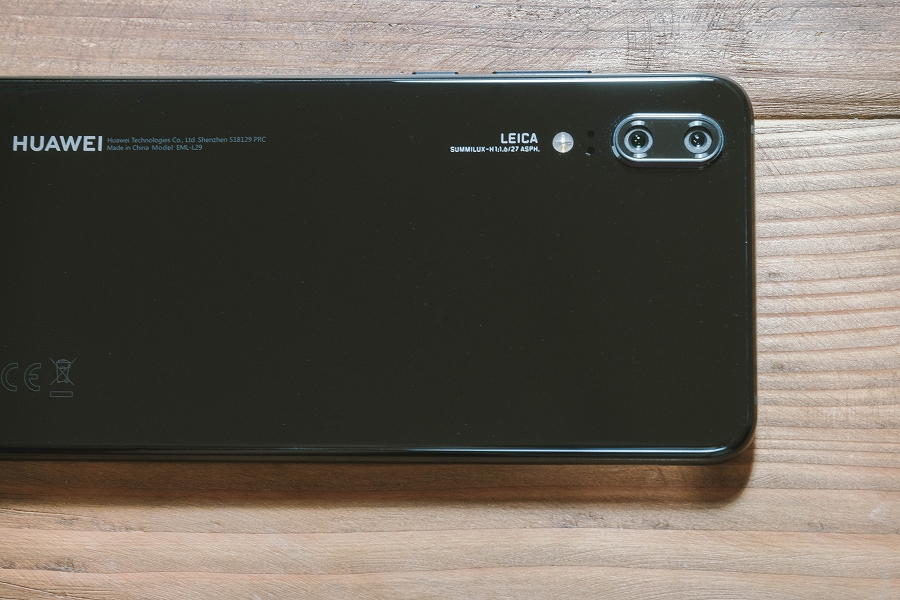

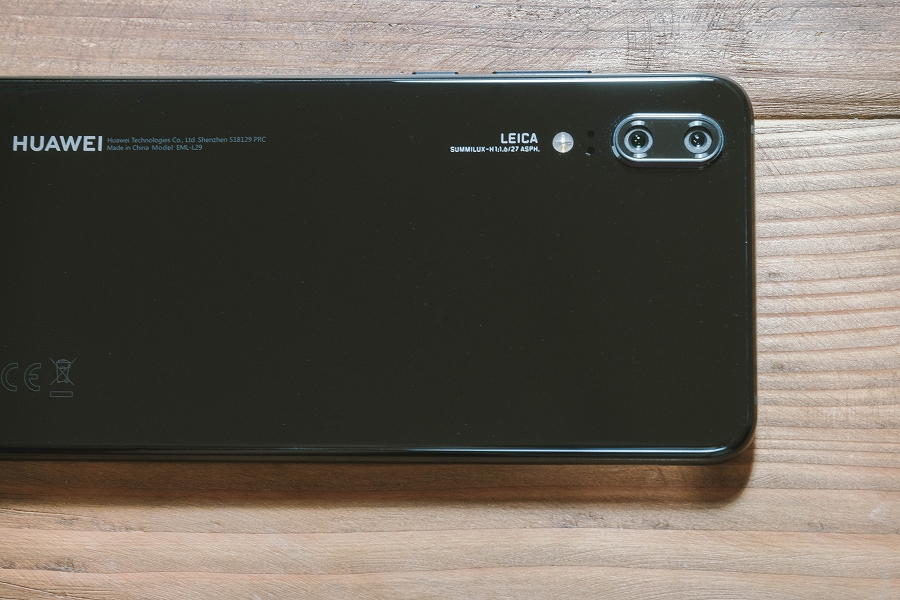

背面がガラス製の外観は美しい。端が丸いガラスの背面は光の角度によって反射が移り変わる。

おなじみのライカデュアルレンズカメラもピッカピカだ。

側面もアルミ製で質感が高い。これが当たり前なんだからすごい時代だよね。右側に電源と音量ボタンがあって、

下部にマイクとスピーカーとtype-cの充電端子。

上部にはノイズキャンセリング用のマイク?らしきものがある。

左側の側面にはなにもないシンプルな作りだ。気づいている人も多いと思うけど、イヤホンジャックが廃止されている。

iPhoneXと同じノッチ液晶搭載

今回のPシリーズはiPhoneXの影響を色濃く受けていて、近未来を体感させてくれるノッチ型液晶を搭載してきた。

液晶は浮いているのかと思うほど美しい。なんだこれすごいな。

Dolby Atmos対応

P20買って驚いたのがその音質だった。Dolbyは高音質化技術の結集で、搭載している事によって大音量化、高音質化を実現する。P20で再生する音楽は「え、これスマホ?」といってしまうくらい高音質で大音量だ。

Mate9も音は悪くなかったけど、最大音量にすると多くの音が混ざってぐちゃぐちゃになってしまっていた。P20はそれが無い。最大音量にしてもくっきりはっきりと全てが高音質を維持したまま聞こえる。俺が知る限り歴代最強の音質だった。

antutuベンチマーク

せっかく購入したんだから今手元にあるスマホで有名ベンチマークを走らせてみた。比較端末はKirin970搭載のP20、Kirin960搭載のMate9、Snapdragon800搭載のGalaxy Note 3、Snapdragon617搭載のMoto G4 Plusだ。当たり前だけど結果はP20の圧勝だった。普段ベンチマークやらないから具体的にどれくらいすごいのかはよくわからないけど、ユーザーの92%を上回っているからかなり高い水準なんだと思う。気になる人は自分でantutuをインストールして測定してみて欲しい。

繰り返しになるけど俺はMate9とP20で使用感の違いを感じない。ただ、Kirin970になることで3D性能が大幅に向上しているらしいので、スマホでゲームをプレイしている人はCPUのためだけに買い替えても良いかもしれない。

P20に乗り換えた理由

スッキリデザインのノッチスマホ

Mate9を持っているのにP20に乗り換えた最大の理由はノッチ液晶だ。ただ嬉しいからだけではない。ノッチ液晶には確かなメリットがある。

ノッチ液晶はディスプレイの上部がM字型になる特徴的な形で、P20の場合は親切設計なので形が気に入らない人はノッチ部分の背景を黒くしてデザインを変更することが出来る。

さらに、P20は指紋センサーをディスプレイの下部に搭載することで、ナビゲーションボタンとして使うことが出来る。つまり、ナビゲーションボタンを消してしまうことも出来る。

この2箇所のデザイン変更を行うことでこんなにもスッキリしてしまう!!!

これすごいっしょ。本当にすごい。

18:9というアスペクト比

P20は最近流行りの18:9のアスペクト比を採用している。従来の16:9よりも縦のサイズを長くすることで、縦に長いウェブサイトの情報を多く表示できるようになった。

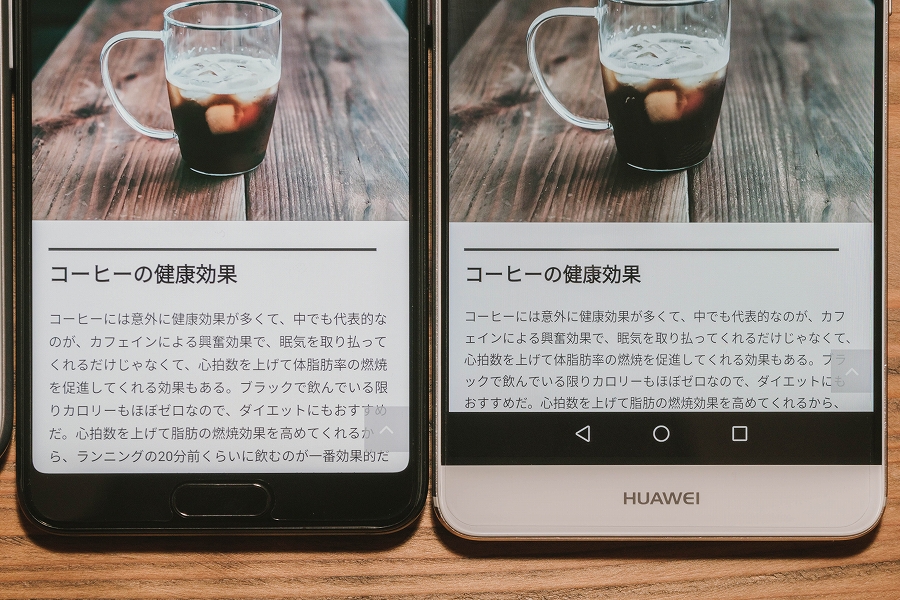

情報量が多い

このすっきりした画面のおかげで一度に画面に表示できる情報量が多い。これが俺がP20に乗り換えた最大の理由だ。

試しに俺が保有するMoto G5 PlusとMate9を隣に並べてみた。本体上部ではなくて、画面の最上部で高さを合わせると、P20が最も低い位置まで画面が伸びているではないか。

ページに表示されている文字数をよく確認してみる。P20が一番多い。

それだけじゃない。次に本体上部の高さで合わせてみた。なんとP20が一番小さいのだ。

つまりP20は最も小さい本体サイズで最も多い情報量を表示できる夢のようなスマホだ。電子レンジ以来の革新性を感じる。

決め手は指紋センサー

Androidの場合iPhoneと違ってホームボタンだけでなく、「戻る」と「起動中アプリ一覧」があるので、画面下のナビゲーションボタンを無くすのが難しい。それをP20は指紋センサーを画面下部に搭載することで見事に解決した。

指紋センサーでの操作は、タップすることで「戻る」、長押しで「ホーム」、横にスライドで「起動中アプリ一覧」になる。グーグルアシスタントの起動は、画面下から上にスライドだ。

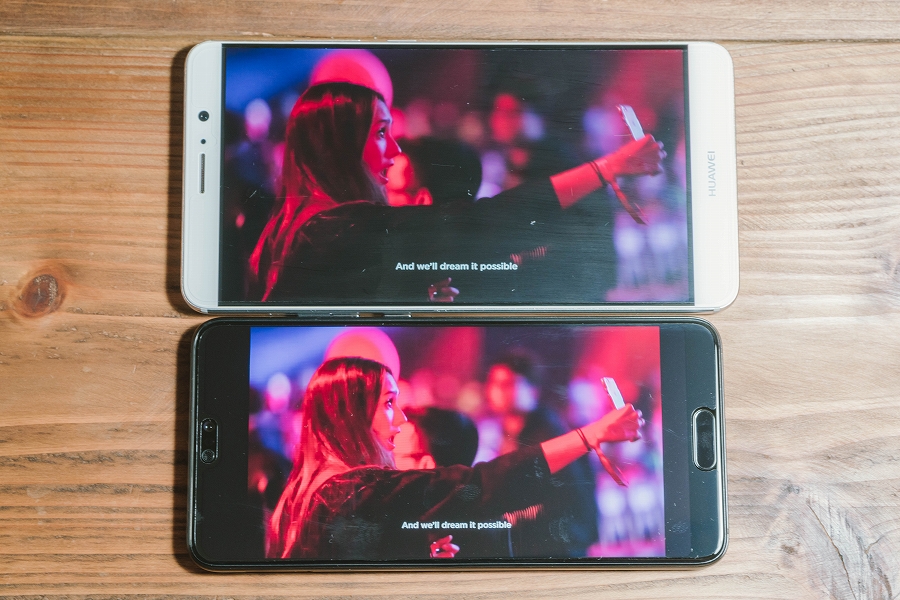

18:9で動画はどうなる?

これが気になった。だってテレビって16:9じゃん。18:9だと合わないでしょ。18:9は映画館の映画で使われている画面比率で、映画以外のコンテンツでは殆ど見かけない。実際にamazonビデオで映画を再生してみるとこうなる。

映画だと18:9の画面を目一杯使うことができて、画面サイズが1インチ小さいはずのMate9とほぼ同じ大きさで表示できた。16:9のMate9は横に長過ぎるコンテンツを表示するために上下を犠牲にしていた。

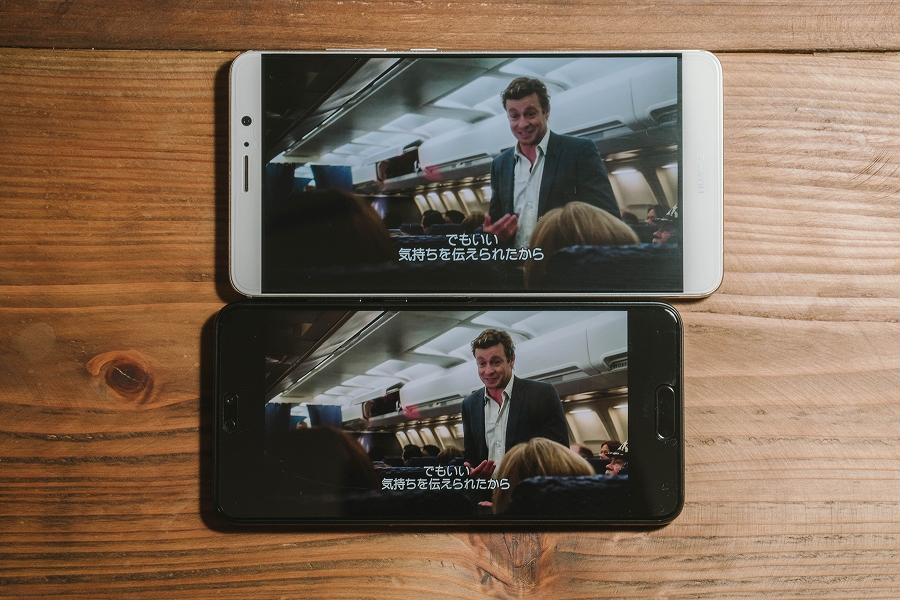

次にメインコンテンツが16:9のYoutubeを再生してみた。

Mate9がみっちり収まるのに対して、P20は縦に合わせるせいで左右に黒帯が入る。

最後に俺が好きな洋ドラのメンタリストを再生してみる。

ドラマも16:9だった。やっぱり世の中のほとんどのコンテンツは16:9だ。18:9という解像度はウェブブラウジングが勝る代わりに動画視聴で劣る。

とはいえほとんどの時間をウェブブラウジングに割いている以上ウェブブラウジングで勝ることには十分な価値がある。

次のページでカメラの実力に迫る。

P20ライカデュアルレンズカメラの実力

P20はカメラの強化にも妥協がない。おなじみ有名カメラ画質評価サイト「DxoMARK」のカメラ画質ランキングで、P20がスマホ歴代3位、上位モデルのP20Proが歴代一位にランクインした。2位はHTC U12だ。もうiPhoneが眼中にない。

デュアルレンズカメラの仕組み

Pシリーズのデュアルレンズカメラはおなじみではあるけど、一方にカラーレンズ、もう一方にモノクロレンズを搭載していて、写真撮影の際は両方のレンズを同時に使う。モノクロレンズは色情報がないため繊細な写真を撮影出来るのが特徴で、そこにカラーレンズで撮影した写真の色情報を合成することで高精細な写真を生みだす。

驚異のセンサーサイズ

レンズの向こう側には光を切り取るセンサーがあって、このセンサーのサイズが大きければ大きいほど画質には有利だ。今回上位モデルのP20Proが話題になったのは通常のカラーレンズの他に、3倍望遠のカラーレンズを搭載してトリプルレンズになったことと、もう一つ理由がある。

P20Proは高級コンパクトデジタルカメラで使われるサイズの大型センサーを採用した。P20Proのセンサーのサイズは実にiPhoneXの約2倍だ。

センサーが大きければ画質には有利になる。巨大センサーの採用に踏み切ったHuaweiに称賛を送りたい。ただ、この画像を見る限り、P20Proだけでなく、実はP20のセンサーも通常のスマホより大きい。つまり、P20Proには及ばないまでも、P20も十分他のスマホを圧倒できる画質になるはずだ。

カメラをMate9と比較してみる

正直カメラは今まで使っていた第2世代ライカデュアルレンズカメラのMate9で満足していた。ただ、P20は第3世代ライカデュアルレンズカメラになることで更に画質に磨きをかけているらしいから検証してみる。

AI搭載

Mate10Pro以降のライカデュアルレンズカメラ最大の特徴はAIアシストを搭載していることだ。撮影したいものを認識して、自動的にそれに合わせた色調に変更してくれる。食べ物なら美味しそうに写るし、人なら肌がキレイに、草木ならより緑を強調してくれるといった具合だ。このAIがアシストできるシーンは500も搭載されており、カメラを向けて撮影するだけで被写体を認識して、最適な画質に調整して撮影してくれる便利機能だ。

ここからは画質の設定は一切しておらず、リサイズのみのjpeg撮って出し画像だ。なのも考えずにカメラを向けてシャッターを押しただけで、ピント合わせや明るさの調整などもしてない。

通常の写りを検証

まず俺の作業環境を撮り比べてみる。

Mate9

P20

全体的に色味が白く自然になって、より明るく撮れるようになった。拡大して細部を確認してみる。

細部の確認

Mate9

P20

Mate9

P20

色味は違うけど細部は変わらないな。

AIアシスト検証

次にAIアシストを確認するためにAIが認識する被写体を撮影してみる。

AIアシストがないMate9

AIアシストで「草木」と判断されたP20

AIアシストをオフにしたP20

AIアシストによって緑を中心に彩度が露骨に強調されていた。実際に見た色合いとは異なるけど、SNS映えという意味ではこの方向性は正しい。AIアシストは気に入らなければ1タップでオフにできる。

Mate9

P20(AIアシストなし)

P20の方が全体的に明るいながらも明るいエリアもしっかり描写できているように感じる。

Mate9

AIアシストで「花」と判断されたP20

AIアシストをオフにしたP20

花に関してはAIアシストの影響を感じなかった。というかP20はなにもしてないのにボケすぎ。センサーが大きいとボケ味も強くなるけどそういうことなんだろうか。Mate9が少し暗めに写っているのに対して、P20は明るく好印象な写真で、ここでも映えを意識していることを感じ取れた。

Mate9

AIアシスト夕焼け

AIアシストをオフにしたP20

逆光で難しいペイントされた壁もMate9より鮮やかに撮影してくれた。AIアシスト夕焼けの違いは感じなかったけど、オレンジ色が強くて、より綺麗な写真に仕上がる。全体的に彩度が高い。

暗さ耐性(高感度)検証

注目の高感度耐性を確認する。

Mate9

P20

やばい明るすぎるし超絵になる。Mate9が光が強いエリアだけ明るかったのに対し、P20は2階の三角頭の建物から手前の木の上の方までしっかり明るい。Mate9でほぼ死んでいた奥のビルがP20だとしっかり認識できる。

Mate9

P20

これもP20は凄まじい。Mate9で潰れてた2階エリアがしっかり明るいし建物の中まで認識できる。これはたまげたなぁ。

夜景に関してはP20が圧倒的だった。光が弱いところもしっかり明るいし、そのくせ明るすぎるエリアも白飛びすることなくしっかり描写されている。下手すると肉眼より明るい。Mate9は設定が暗いのかと思って、明るさを上げてみたけどこの明るさが最大だった。P20はセンサーが大きくなることで高感度に強くなった。これだけ手持ちで撮れるスマホをポケットに入れて持ち運べるのはすごいなぁ。

フロントカメラ比較

Mate9

P20

P20のフロントカメラはリアカメラかと思うほど明るい。しかも細部がきっちりと残ってる。

フロントカメラ暗所(高感度)検証

次にフロントカメラの暗さへの耐性を見るために、hueを30%にして、画面がフラッシュ代わりに真っ白にならない状態で撮影する。

Mate9

P20

フロントカメラの暗所耐性はP20もMate9もほとんど変化はなかった。

カメラまとめ

既にレベルが高すぎけど、夜景で圧倒的な差が出た。それとP20のソフトウェアがしっかりと進化していて、より手軽に画になる写真を撮りやすくなっていた。

スマホのカメラっていかに気軽に撮影できるかが重要で、だれもスマホのカメラで明るさとかF値の設定はしたくない。作品用ではなくて、あくまで記録用に使われるのがスマホカメラの主な用途で、その意味で少し明るめに、しかもAIアシストで色合いの調整までしてくれるP20のカメラ機能は必要十分だと感じる。今回のP20のセンサーサイズは1/2.3だけど、対抗馬のMate9は1/2.9と若干Mate9の方が小さい。その分高感度性能に差が出た。

P20は必要十分

もちろん歴代最強のP20Proの方がすごいのは当たり前なんだけど、だれもP20Proで作品撮りはしない。記録用のカメラという意味ではP20も十分だし、明るい空間ならMate9でも十分かなと思う。より気軽になにも考えずに撮れて、しかも成功写真が多いっていうのはすごいよね。

あとがき

ノッチスマホで情報量が多くなるならいっか、と半信半疑で購入したP20だけど、音とカメラが思っていたより進化していた。俺はMate9の大きさは気にしてなかったんだけど、小型のP20になって落下の危険性が減ったし防水機能もついて安心感が増した。Mate9と比較して、という意味ではゲームをしない俺にとって性能の差は感じないけど、それでもノッチ、カメラ、音質、防水の進化は嬉しい。

P20とP20Proどっち買う?

さてそれならP20Proとどちらを買うかという話だけど、結局お金の話になるんだよね。10万円出せるならP20Proを選ばない理由がない。でもそんなこと言ったら安いスマホの価値が無くなってしまう。

もう一度スペック表を見て違いを認識した上でしっかりと検討して欲しい。

| P20 | P20Pro | |

| ディスプレイ | 5.8 | 6.1(有機EL) |

| 解像度 | 2240x1080 | 2240x1080 |

| CPU | Kirin 970 | Kirin 970 |

| メモリ | 4 | 6 |

| ストレージ | 128 | 128 |

| バッテリー | 3000 | 4000 |

| 防水 | ○ | ○ |

| 指紋認証 | ○ | ○ |

| DSDS | ○ | ☓ |

| 重量 | 165 | 180 |

| サイズ | 70.8×149.1×7.65 | 73.9×155×7.8 |

P20Proはドコモ版のみ

日本ではP20Proはドコモでしか販売されておらず、シムフリー版が無い。その分おサイフ携帯機能が付いてるんだけど、DSDS機能が潰されているのが痛い。最大の違いはカメラの画質だから、それをどこまで追い求めるかだと思う。P20Proにすれば画面が少し大きくなるし、有機ELパネルは綺麗だし、防水のランクが上がって安心感も増す。

DSDSはいらない、おサイフが欲しい、という人はドコモ版を、おサイフはいらないけどDSDSは欲しいという人はアマゾンで海外版を購入しよう。

ドコモ版P20Proで削除されている機能

ドコモ版のP20Proはドコモから発売するにあたって、シムフリー版からいくつか機能が削除されているので気をつけたい。具体的には下記機能が無い。

- ツインアプリ機能(LINEやFacebookアプリを2つ利用可能)を削除

- Bluetoothテザリング機能(USBとWiFiは可能)を削除

- DSDS機能を削除

これらの機能の削除は個人的にはかなり痛いけど、人を選ぶ機能でもあるので、自分に必要かよく考えて検討したい。

ドコモ版のメリットはおサイフ機能が付いていることで、そこにメリットを感じる人は多いと思うけど、おサイフ機能が無いスマホでもそれに近いことはできる。その方法は別記事にまとめているので参考にして欲しい。

-

-

【NFC×Edy】SIMフリースマホをオサイフケータイ化する方法

SIMフリースマホを買いたいけど、おサイフ機能が無いのがネックで移行できない人に朗報です。 SIMフリースマホでおサイフ機能を使う、そんな夢が叶った。だからその叶え方をみんなに教えたい。 SIMフリー ...

P20ProとP20の同じところ

メモリ容量は違いを体感できる違いじゃないし、CPUとストレージは全く同じだ。つまり動作速度は変わらないと思っていい。バッテリーは少しP20Proの方が持つと思うけど、微々たる差だし気にする程じゃない。

持論

俺はというと、スマホのカメラはどれだけ良くなってもスマホのカメラの域をでないと思ってる。中途半端なカメラのためにお金を払うのを辞めて、最近ソニーのフルサイズミラーレス一眼のα7Riiを18万で購入した。この記事に載せているP20の写真も全てα7Riiで撮影したものだ。

たしかに綺麗な写真を撮れるスマホがポケットにすっぽり入ってるって嬉しい。一眼はどう頑張ってもポケットに入らないから、普段から持ち歩けないんだよね。

-

-

【α7Riiレビュー】フルサイズミラーレス一眼にして良かったと思うこと

α7Riiを購入して一ヶ月ほどが経ったから感想を書いていきたい。レビューも書きたい気はするんだけど、カメラは疎い分野だし、そもそも発売してから一年以上経ったカメラのレビューに需要はない。 だからα7R ...

とはいえ、P20の画質は悪いのか、P20Proはそんなに綺麗なのかというとそんなに差はなくて、P20もかなりレベルが高い。だから他に欲しい物があるなら4万円浮かして他に回せばいいし、今P20Proしか欲しいものがないならP20Proに全力になればいい。俺はスマホ歴代最強カメラのP20Proに10万円出す必要は無いと思う。だって6万円出せばスマホ歴代3位カメラのP20が手に入るんだから。しかも動作速度は変わらない。

P20は目立たない

P20はある意味不幸なスマホで、上位モデルのP20Proが桁外れにすごいカメラを搭載して、下位モデルのP20liteが桁外れの安さで販売されたせいで陰が薄い。

-

-

【P20 liteレビュー】価格iPhoneの5分の1で普通に使えるスマホ

HuaweiのP20 liteをサブ機として検討し続けているんだけど、ちょうどP20 liteが手元にあったのでどれくらいのスペックなのかを詳細にレビューしたい。なんてったってP20 liteはスマホ ...

いまいち目を向けられないP20なんだけど、実はそこそこの値段でしっかりと全部詰め込んだ超万能スマホだ。P20は問題児の長男と三男に囲まれた真面目で大人しい次男的な立ち位置で、秘めたパフォーマンスと値段のバランスが良い名機だ。

どれだけスマホのカメラに拘りたいか、また、P20Proの有機ELとか大画面に価値を感じるか、というところと併せて検討して欲しい。スマホを買うまでに悩む時間が一番楽しい。

格安SIMとセットだと安い

BIGLOBEモバイルならP20が実質44,400円でP20を購入できる。下記リンクからも購入できるので確認して欲しい。

ノッチスマホで悩んでいる人はノッチスマホの比較記事を参考にして欲しい。

購入したP20はケースに入れて大切に使ってる。

-

-

大切なスマホに黒のシリコンケースをおすすめする理由【P20編】

P20を購入して最近テンションが上ってる。やっぱり新しいスマホは嬉しい。起動するたびに画面にうっとりするし進化した質感、音質、カメラの興奮が購入してしばらく続く。こういうワクワクを大切にするためにもス ...

今回紹介したP20lite、P20、P20Proも含めた総合ランキング記事はこちら。

ESR Huawei P20 ケース ESR スリム 薄 軽量 ソフト シリコン QI充電対応 耐衝撃 スクラッチ防止 指紋防止 Huawei P20 専用 カバー (マット仕上げ・ブラック)

おすすめの買ってよかったもの

この製品は買ってよかったものまとめ記事で紹介している製品の一つで、ほかにも生活を変えた買ってよかった製品を多数紹介してるから確認してほしい。

-

-

【2024年版】生活が変わるガジェマガ式買ってよかったもの17選

いよいよ一人暮らしも9年目に突入していて、欲しいモノは一通り買ってしまった。これからも物欲は尽きることないだろうし、ガジェットに限らず様々な物を購入することになると思うけど、今後は足りないものを補うと ...

続きを見る